Tipps & Tricks in alphabetischer Sortierung

A

Buchstabe A

Die Vorsichtsmaßnahmen gegen eindringendes Wasser bei Umfallen oder Umkippen des Modells: Man packt Empfänger und Akkus in kleine Plastiksäcke und klebt sie um die Kabel herum mit wasserfestem Klebeband ab. Statt Schubstangen durch offene Rumpfaustritte sollte man Bowdenzüge verwenden.

Ein Kapitel für sich ist das "Abdichten" von Drehzahlstellern: optimal wäre es, den Steller so im Modell zu platzieren daß er auch bei einem Überschlag des Modells noch oberhalb der Wasserlinie bleibt, also gar nicht "eingepackt" wird und auch noch etwas Kühlluft abbekommt. In vielen Fällen wird dies aber nicht möglich sein und deshalb macht es Sinn, den Steller gleich - wegen der dann fehlenden Kühlung - um ein bis zwei Nummern größer zu wählen und diesen komplett wasserdicht zu vergießen, nur so kann man auch die Bildung von Kondenswasser ausschließen. Zum Schutz von Elektronikplatinen vor Korrosion und Feuchtigkeit sowie gegen Erschütterungen wurde der Silikon Kleb- und Dichtstoff TSE entwickelt. Dieses Spezial-Silikon eignet sich somit ideal für unsere Drehzahlsteller, kann in einem Temperaturbereich von -55 bis + 200 Grad Celsius eingesetzt werden und ist z. B. bei Conrad Electronic in 80 ml Gebinden zum Preis von ca 17,- EUR erhältlich.

Salzwasser: Von einem Flugbetrieb auf Meerwasser ist grundsätzlich abzuraten, außer man macht sich die Mühe, die komplette Empfangsanlage in einen wasserdichten Schacht im Rumpf einzubauen aus dem nur Antenne und Bowdenzüge, ebenfalls gut abgedichtet, herausgeführt werden. Das agressive Meersalz sorgt sonst in kürzester Zeit für Korrosion auf allen Metalloberflächen.

Eine scharfkantige Schwimmerstufe erleichtert den Abhebevorgang nach der Gleitphase des Modells beträchtlich, bitte diese Kante nicht abrunden oder brechen.

Das Abreißen der Wasserströmumg am Schwimmerboden würde dadurch verhindert und ein "Klebenbleiben" des Modells am Wasser verursachen.

Sicherlich der Alptraum jedes RC-Wasserfliegers, kann aber nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, sei es nun durch Ausfall der Fernlenkanlage, einen technischen Defekt am Modell oder einen eigenen Steuerfehler.

Vergleichsweise harmlos sind die typischen Umfaller oder Absaufer bei Start oder Landung, meist verursacht durch zu hohen Wellengang oder plötzlich drehende Windrichtung. Bei Abstürzen aus großer Flughöhe werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Empangsanlage, Motor und Akku nicht nur naß, sondern auch beschädigt oder zerstört.

Hat man Glück und die besagten Teile sind "nur" naß geworden, sollte man sie umgehend von ihrem Gehäuse befreien und zum Trocknen auslegen. Nach 2-3 Tagen Trocknungszeit und dem obligaten Reichweitentest sind Fernlenkanlage und Antrieb bereits wieder einsatzbereit. Oxidierte Verbindungskabel, Stecker oder Schalter sind auf jeden Fall durch Neuteile zu ersetzen.

Das Fahren auf dem Wasser (z. B. zur Startstelle) mit eingetauchten Schwimmern und der Startlauf bis zum Erreichen der Gleitphase erfolgen mit voll gezogenem Höhenruder (dadurch soll die Flugzeugnase möglichst hoch gehalten und ein unbeabsichtigtes Eintauchen mit dem Propeller vermieden werden).

Bei Erreichen des Gleitzustandes das Höhenruder bis kurz vor Neutralstellung zurücknehmen und "auf Stufe" weiter Fahrt aufholen. Falls das Modell nun nicht von selbst abhebt, kann mit einem beherzten Höhenruderausschlag nachgeholfen werden, danach das Modell flach wegsteigen und Fahrt aufholen lassen.

Wenn alles geklappt hat, kann das Modell nun in Ruhe ausgetrimmt werden. Man wird feststellen, daß das Wasserflugzeug/Flugboot - bedingt durch den größeren Luftwiderstand der Schwimmer oder des Rumpfboots - langsamer fliegt und etwas träger reagiert, als man es von "Landflugzeugen" gewohnt ist.

Irgendwann muß man dann auch mal an die Landung denken, was dabei zu beachten ist, steht - wie erwartet - bei den Tipps mit Anfangsbuchstabe "L".

Hinsichtlich Power, Performance und Flugzeit wäre eigentlich der 2-Takt Verbrenner die erste Wahl als Antrieb für Wasserflugmodelle. Die dadurch verursachte Lärmentwicklung und "Abgas-Emission" sowie vereinzelt auftretende Ölspuren auf der Wasseroberfläche sind allerdings Wasser auf die Mühlen der Naturapostel und haben dazu geführt, daß gegenwärtig verbrennergetriebene Flugmodelle auf öffentlichen Gewässern praktisch nicht mehr "geduldet" werden.

Auch wenn die Anzahl der mit Verbrennungsmotor betriebenen Waserflugmodelle aus den genannten Gründen stark rückläufig ist - nachfolgende Kriterien sollte man bei der Antriebsauswahl unbedingt beachten: Da die Wasserschwimmer oder ein voluminöser Rumpf bei Flugbooten den Luftwiderstand eines Modells beträchtlich erhöhen, nimmt man den Triebling grundsätzlich "um eine Stufe größer" als bei vergleichsweisen Landmodellen.

Daß man hier robusten, einfach zu handhabenden, gut eingelaufenen Gebrauchsmotoren ohne Zusatzaggregaten (Kraftstoffpumpen, Elektr. Zündsystemen, etc.) den Vorzug gibt, versteht sich von selbst. Bei der Vergasereinstellung sollte man sich nicht auf absolute Höchstdrehzahlen konzentrieren, sondern auf einen möglichst zuverlässigen, runden Leerlauf und eine unkritische, stotterfreie Gasannahme.

Für zukünftige Projekte kann man nur die Empfehlung geben, sich auf den Elektro-Antrieb zu konzentrieren und die neuesten technischen Entwicklungen bei Elektromotoren, Akkus und Drehzahlreglern genauestens im Auge zu behalten. Neben der Umweltfreundlichkeit und Sauberkeit (kein ölverschmiertes Modell, keine Ölreste auf Fernsteuersender, Kleidung, etc.) gibt es noch weitere nicht zu verachtende Argumente für den Elektroantrieb: Man braucht sich nicht mit kritischen Vergasereinstellungen infolge hoher Luftfeuchtigkeit herumplagen, Spritzwasser kann den Motor bei der Landung nicht "auslöschen", was wiederum den Vorteil hat, daß man sein Modell - kluge Ressourcenplanung vorausgesetzt - aus eigener Kraft noch zum Ufer "tuckern" lassen kann.

Diese Erkenntnis bewog mich dazu, neu geplante Wasserflugmodelle elektrisch zu betreiben und bereits vorhandene Verbrenner-Modelle - soweit technisch möglich und sinnvoll - umzurüsten.

Mein Praxistipp (siehe auch Seite "Tipps & Tricks" /Dimensionierung von Elektro-Antrieben):

150 Watt Antriebsleistung pro kg Modellgewicht reichen, um ein Wasserflugmodell sicher in die Luft zu bekommen. Bei Brushless-Motoren reichen aufgrund des besseren Wirkungsgrads bereits 120 -130 Watt aus.

B

Buchstabe B

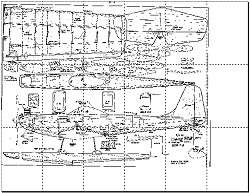

Wer noch die Zeit und Geduld aufbringt, ein Flugmodell nach Plan zu bauen, wird vom Medium Internet nicht enttäuscht werden:

Neben den gut sortierten Online-Bauplanshops gibt es auch Download-Archive, in denen die CAD-Freaks unter den Modellbaukollegen ihre Baupläne kostenlos zur Verfügung stellen. Autocad-Files sind hier klarerweise das dominierende Dateiformat, aber auch als Gif-Grafik oder PDF-Dokument abgespeicherte Baupläne findet man.

Kleiner Wermutstropfen: CAD-Fräsen, Styro-Schneidgeräte, Autodesk-Software und Plotter wird man wohl in den wenigsten privaten Modellbauwerkstätten antreffen.

Als normalsterblicher Modellbauer bleibt einem immerhin die Möglichkeit, solche Baupläne mit Hilfe eines Freeware-Viewers für CAD-Dateien und einem handelsüblichen A-4 Drucker für seine Zwecke zu einem "bauplanähnlichen Plakat" zusammenzuschnipseln. Für Corel-Draw Anwender gibt es hier einen speziellen Bauplan-Drucktipp.

Zu empfehlen:

Outerzone (Britische Seite mit über 12000 Bauplänen)

HPA Builders Plan Gallery (über 11000 Baupläne, kostenlose Registrierung erforderlich)

The Plan Page

Profili 2 Plans Collection (Sammlung mit 750 Bauplänen)

AeroFred (Bauplanportal mit über 20000 Plänen, kostenlose Registrierung erforderlich)

Allgemeine Montagehinweise:

Der Abstand der beiden Schwimmer zueinander sollte 1/6 bis 1/5 derModellspannweite betragen.

Die Ausrichtung der beiden Schwimmer zueinander sollte genau parallel oder mit ganz geringer Vorspur erfolgen.

Für die Position der Schwimmerstufe hat sich eine Lage von 10 - 15 mm hinter dem Modellschwerpunkt als ideal herausgestellt.

Winkel zwischen Schwimmeroberkante und Rumpflängsachse:

Erich Däubler schlägt in seinem Buch "RC-Wasserflug" vor, die Schwimmeroberkante parallel zur Rumpflängsachse zu halten, Graupner propagiert bei seinen Schwimmerbausätzen einen positiven Einstellwinkel von 1,5 - 2,5 Grad (Schwimmerbausatz Taxi und Taxi II) bzw. 1,0 Grad (Schwimmerbausatz Taxi III). Der optimale Wert liegt wohl irgendwo in der goldenen Mitte, wer sich die Mühe macht und eine verstellbare Schwimmeraufhängung baut, kann selbst empirisch den Idealwert für sein Modell ermitteln. Ein negativer Einstellwinkel (Schwimmerspitzen nach unten) wird jedenfalls in den seltensten Fällen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.

Zu kontrollieren ist auch der Abstand zwischen Propellerspitzen und Schwimmeroberseite,

1,5 - 2 cm (Seitenansicht) sollten es schon sein.

Die Schwimmerspitzen sollten auch einige cm über die Propellerebene hinaus nach vorne reichen.

Einige Befestigungsvarianten im Detail:

|

1.) Fahrwerksdraht und Schwimmerbügel (aus Stahldraht) mit Bindedraht umwickelt und weich verlötet. Diese Befestigungsvariante sollte man nur wählen, wenn die endgültige Befestigungsposition genau ermittelt wurde und die Schwimmer (z. B. für den Transport) nicht mehr vom Modell getrennt werden müssen. Vorteil: Hier kann sich garantiert nichts verstellen, lockern, wackelig werden oder ausleiern. | |

|

2.) Die Fahrwerksdrähte werden durch in den Schwimmerrücken eingeklebte Sperrholzlaschen gesteckt und mit Stellringen gesichert. Diese Befestigungsvariante erlaubt eine rasche Montage/Demontage der Schwimmer. Die Verschraubung sollte man regelmäßig auf festen Sitz kontrollieren und die Gewinde gelegentlich mit einem Tropfen Öl gegen Korrosion und Rostbefall schützen. Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, die Sperrholzlaschen vor dem Einkleben zur Verstärkung beidseitig mit dünnem Alublech (z. B. von einer Getränkedose) zu kaschieren. |

|

|

3.) Bei den ABS-Schwimmern aus dem Graupner-Bausatz werden die Querstabilisatoren aus CFK-Röhrchen mittels spezieller Kunststoffschellen mit der Schwimmeroberseite verschraubt. Bei Selbstbau könnte man sich ähnliche Befestigungsschellen aus einem Aluwinkel anfertigen. |

|

|

4.) Selbstbau-Schwimmer mit planer Oberseite für ein Oldtimermodell: Mit Hilfe von Sperrholzplättchen entstand an jedem Befestigungspunkt eine Nut an der Schwimmeroberseite zur Aufnahme der Querstreben. Für festen Halt sorgen 2 kleine Alulaschen und 4 Schrauben pro Befestigungspunkt. Werden die Schrauben gelockert, kann man die Schwimmer seitlich abziehen. | |

|

5.) Im Slowflyer-Bereich werden gerne Styropor-Schwimmer eingesetzt. Hier reicht es, ein Klötzchen aus Hartholz oder schichtverleimtem Sperrholz in das Styropor einzusetzen, in welches ein Querloch für die Aufnahme des Fahrwerksdrahts gebohrt wird. Die Sicherung erfolgt auch hier mittels herkömmlicher Stellringe. |

|

|

"RC-Wasserflug" von Erich Däubler Dieses 1982 im Neckar-Verlag erschienene Buch von Erich Däubler galt lange Zeit als "die Wasserflugbibel" schlechthin. Der Autor stellt geeignete Flugmodelle vor, beschreibt detailliert die Anfertigung von Eigenbau-Schwimmern und geizt auch nicht mit zahlreichen technischen und praktischen Tipps für den Flugbetrieb. Etwas zu kurz kommen leider Elektroantriebe (deren Entwicklung steckte zu dieser Zeit eben noch in den Kinderschuhen) und Flugboote. Vermutlich aus diesen Gründen wurde das Buch inzwischen vom Verlag aus dem Sortiment genommen, gelegentlich tauchen aber noch Exemplare in Modellbau-Shops und bei eBay auf. |

|

"RC-Wasserflug mit Schaummodellen" von Hinrik Schulte FMT-Autor Hinrik Schulte wurde beim Edersee-Treffen in Hessen mit dem "Wasserflug-Bazillus" angesteckt. In diesem Buch gibt er seine Tipps, Tricks und Erfahrungen weiter und stellt auch einige interessante Schaumwaffel-Wasserflugmodelle vor. Die Wasserunempfindlichkeit des Schaumstoffs hat in den letzten Jahren auch die Modellbauindustrie zu tollen, alltagstauglichen ARF-Wasserflugmodellen inspiriert. Das Buch ist seit März 2010 im VTH Online-Shop erhältlich. |

|

"Das grosse Buch des Modellflugs" von Gerald Kainberger Dieses im April 2010 neu erschienene Buch wendet sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis in Sachen Modellflug. Der Autor verfügt über langjährige Modellflugerfahrung und darf seine Flugbegeisterung auch beruflich - am Steuer von Verkehrsflugzeugen - ausleben. und Bestellmöglichkeit im VTH Online-Shop! |

|

"RC-Wasserflugmodelle" von Jörg Pfister FMT-Autor Jörg Pfister hat den Bodensee praktisch vor der Haustüre und ist Experte für Dornier-Flugboote. Er gibt in diesem Buch sein Fachwissen speziell an jene Modellbauer weiter, die ihr Modell selbst bauen oder sogar selbst konstruieren möchten. Konstruktionsauslegung, Leichtbau, Oberflächenbeschichtung, Antriebsgrundlagen, Wasserschutz der Elektronik sind einige der behandelten Schwerpunkte. Das Buch ist seit April 2015 im VTH Online-Shop erhältlich. |

C

Buchstabe C

Für Leichtbau-Fanatiker ein Muß: Carbon-Holme oder Rohre statt den guten alten Kiefernholz-Leisten. Auf ein Carbon-Rohr (als Hauptholm) aufgeschobene Rippen ergeben eine ultraleichte und doch hochfeste und stabile Tragflächenkonstruktion.

Auch als Schwimmerstabilisatoren (Querverbindungen zwischen den zwei Schwimmerkörpern) bringen Carbonrohre eine beachtliche Gewichtsersparnis gegenüber der herkömmlichen Stahldrahtlösung.

D

Buchstabe D

Seit einiger Zeit gibt es - besonders im Bereich der Slow- und Parkflyer - eine interessante Alternative zu Balsa & Sperrholz: Depron bzw. Selitron. Das extrem leichte Material kann zum Bau von Rumpf, Tragflächen und Leitwerken verwendet werden, lediglich besonders stark beanspruchte Stellen sollten mit leichtem Balsa/Sperrholz verstärkt werden.

|

|

|

| Depron-Tragflächenbau | Depronplatten | Kompletter Slow-Flyer |

Depron ist geschäumtes Polystyrol, ähnlich Styropor, nur viel feiner und mit wesentlich glatterer Oberfläche. Selitron ist ein nahezu identisches Material, hat jedoch eine Faserrichtung. Quer zu der Faserung ist es biegesteif, längs zur Faserrichtung dagegen sehr elastisch. Die Struktur des Schaumes macht ihn gegen wechselnde Luftfeuchtigkeit unempfindlich und verhindert, daß Wasser angesaugt wird. Die glatten, verdichteten Oberflächen lassen sich hervorragend bedrucken, bekleben und bemalen.

Depron bzw. Selitron sind in den meisten Baumärkten erhältlich. Man findet es allerdings dort nicht bei den Dämm- und Isolierstoffen sondern in der Tapetenabteilung.

Depron wird von lösungsmittelhaltigen Klebstoffen zerstört. Mit UHU-Por, Weißlein oder Epoxy erzielt man sehr gute Ergebnisse, die beschichtete Oberfläche sollte aber vor dem Verkleben mit feinem Schleifpapier aufgerauht werden. Auch beim Lackieren dürfen nur lösungsmittelfreie Lacke verwendet werden.

Hier noch zwei Reparaturtipps, wenn es mal mit der Landung nicht so ganz geklappt hat:

Behandlung gestauchter Teile:

Das Material wird an der gestauchten Stelle sehr weich, hat kaum noch Festigkeit. Um sie wieder herzustellen richtet man den Luftstrahl eines Heißluftföns auf die gestauchte Stelle (ca. halbe Stufe, aus mindestens 20 cm Entfernung). Die Oberfläche des Materials zieht sich nun sichtbar zusammen. Gleicher Vorgang für die Rückseite. Sind alle Falten verschwunden, hat das Material wieder annähernd die ursprüngliche Festigkeit.

Beschädigte Oberfläche:

Spachteln mit Microballons und Epoxy oder mit Modellierspachtel. Danach aushärten lassen, vorsichtig verschleifen und lackieren. Wenn die reparierte Stelle später hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden soll, zusätzlich mit Tesa oder Glasfaser-Tape verstärken.

Die für ein Elektro-Flugmodell benötigte Antriebsleistung ermittelt man wie folgt:

Eingangsleistung (Watt) = Stromspannung (Volt) X Stromaufnahme (Ampere)

Bei Direktantrieb gilt als Faustregel: Pro Watt Eingangsleistung bringt man 10 Gramm Modell in die Luft.

Mit Getriebe kommen Pro Watt Eingangsleistung 16 Gramm Modell zügig nach oben.

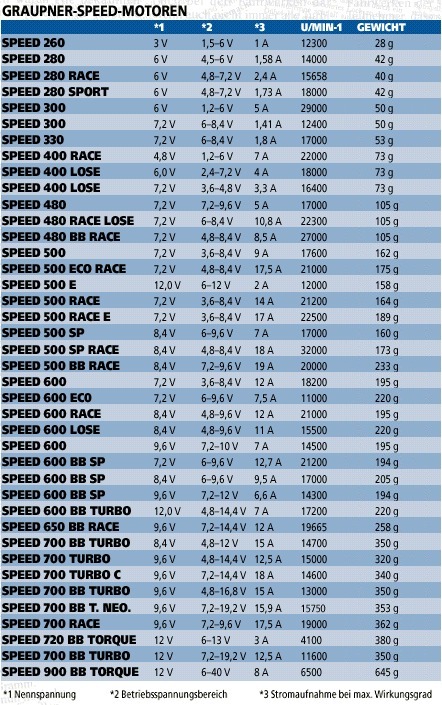

In der folgenden Tabelle findet man die Leistungsdaten (Herstellerangabe) der beliebten Speed-Motoren:

E

Buchstabe E

Auch hinsichtlich Einstellwinkeldifferenz zwischen Tragfläche und Höhenleitwerk (üblicherweise 0 Grad bei Kunstflugmodellen, ca 0,5 - 2,5 Grad bei sonstigen Modellen) gibt es bei den Flugbooten eine Besonderheit: Als Gegenmaßnahme zur stark nach oben gerichteten Motorzugachse (erforderlich, um die durch den Motorzug erzeugte Hebelwirkung auf den Rumpfbug aufzuheben) ist hier in der Regel ein negativer Einstellwinkel beim Höhenleitwerk vorzusehen.

F

Buchstabe F

Als Wasserflug-Neuling begibt man sich auf die sichere Seite indem man als erstes Modell ein Flugboot auswählt. Position und Höhe der Schwimmerstufe sind hier üblicherweise schon konstruktiv (Fertigmodell, Bausatz, Plan) am Unterwasserschiff vorgegeben.

Möchte man z. B. sein Lieblings-Landflugzeug mit Schwimmern ausrüsten und kann nicht auf einen speziell für dieses oder zumindest auf einen für ähnliche Modelle erhältlichen Schwimmerbausatz zurückgreifen sollte einem bewußt sein daß es sich bei einem Schwimmer-Flugzeug um ein komplexes System handelt, welches nur bei optimalem Zusammenwirken aller Komponenten einwandfrei funktioniert.

Ich möchte die wichtigsten Parameter hier ganz kurz in einer Checkliste zusammenfassen:

| 1.) Reicht mein Antrieb für den Wasserstart? - Erforderliche Motor-Eingangsleistung für den Wasserstart: mindestens 120 - 150 Watt pro Kg Modellgewicht (wobei man mit 150 W bei Bürstenmotoren im Direktantrieb auf der "sicheren Seite" liegt...) Mit Brushless-Antrieben und Getriebe-Systemen erzielt man durch den höheren Wirkungsgrad schon ab ca 120 W pro kg Modellgewicht recht gute Ergebnisse. 2.) Das Schwimmervolumen sollte das 1,5 bis 2-fache des Modellgewichts betragen 3.) Schwimmerstufe bei ca 55 % der Gesamtlänge von der Schwimmerspitze, Stufenhöhe ca 15 - 20 % der Breite, weniger als 10 mm sind kritisch. Die hintere Schwimmergleitfläche soll in einem Winkel von ca 7 - 9 Grad ansteigen. 4.) Die Positionierung der Stufe 10 - 15 mm hinter dem Modellschwerpunkt ist ein akzeptabler Kompromiß aus guter Längsstabilität beim Gleiten und nicht zu langer Abwasserstrecke. 5.) Ausrichtung der Schwimmeroberkante genau parallel oder bis 0,5 Grad positiv zur Rumpflängsachse. 6.) Laufflächen der Schwimmer mit nur geringer oder gar keiner Kielung ausführen (Spritzwasser!), auf scharfe Unterkanten achten. 7.) Ausrichtung der beiden Schwimmer ganau parallel zueinander oder mit ganz geringer "Vorspur". 8.) Abstand der beiden Schwimmer zueinander 1/5 - 1/6 der Modellspannweite. 9.) Abstand zwischen Schwimmeroberkante und Propellerkreis mindestens 1,5 - 2 cm (Seitenansicht, dadurch ergibt sich die Höhe des Schwimmergestells). 10.) Die Schwimmerspitzen sollten einige cm über die Propellerebene hinaus nach vorne reichen. |

Bei Beachtung der genannten Punkte hat man gute Chancen daß schon der erste Wasserstart mit einem Schwimmerflugzeug zu einem Erfolgserlebnis wird.

Falls das Modell mit dem Seitenruder auf dem Wasser nicht zufriedenstellend manövrierbar ist wird einem die Montage eines Wasserruders nicht erspart bleiben, auch dabei gibt es einige Punkte zu beachten: Keinesfalls soll das Wasserruder unter dem Schwimmkörper montiert werden sondern möglichst direkt am Heckspiegel des Schwimmers, und zwar in einer Höhe daß es in der Gleitphase des Modells bereits vollständig aus dem Wasser ist. Wer sich an der unsymmetrischen Optik nicht stört sollte nur einen der beiden Schwimmer mit einem Wasserruder versehen, dies hat sich in der Praxis als völlig ausreichend bewährt.

Grundsätzlich kann man jedenfalls davon ausgehen daß man besonders als Wasserflug-Neuling - wie oben bereits angedeutet - mit einem Flugboot besser zurechtkommen wird: Durch den im Vergleich zum Schwimmerflugzeug sehr tief liegenden Modellschwerpunkt wird es einem (hoffentlich) nicht gelingen, bei Start oder Landung einen der berüchtigten Überschläge zu vollführen.

Leichtbau-Fanatiker schwören auch bei Wasserflugmodellen auf ein Folien-Finish. Vor dem Aufbringen der Folie sollten jedoch die Holzoberflächen mit einem Folienhaftgrund (Balsarite, Balsaloc, oder einem gleichwertigen Produkt) behandelt werden. Dadurch werden die Holzporen geschlossen, die Oberfläche wird widerstandsfähiger und die Folie verbindet sich besser mit dem Bauteil. Wenn man abschließend die Folienstöße mit Klarlack versiegelt, erzielt man die gleiche wasserdichte Oberfläche wie mit einer Komplettlackierung.

G

Buchstabe G

Darunter versteht man das "auf Stufe gehen" des Modells beim Startlauf, in dieser Phase berührt nur noch eine kleine Fläche vor der Schwimmerstufe die Wasseroberfläche, bis an den Tragflächen ausreichend Luftströmung anliegt und genügend Auftrieb zum Abheben erzeugt wird.

H

Buchstabe H

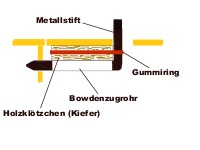

Auch unscheinbare "Kleinteile" wie eine Kabinenhaubenverriegelung lassen sich kostengünstig und mit sehr geringem Arbeitsaufwand selbst herstellen:

Einfachste Variante: Ein L-förmig abgewinkelter Metallstift in einem ca 2 cm langen Stück Bowdenzugrohr auf einem Kieferholzklötzchen, als Federung dient ein Gummiring

(siehe Zeichnung links).

|

|

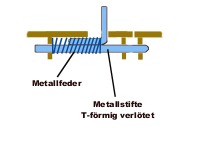

Profi-Version: 2 T-förmig verlötete Metallstifte, die Metallfeder stammt von einem

ausrangierten Kugelschreiber (siehe Zeichnung rechts).

K

Buchstabe K

Wer Flugmodelle nach Bauplan baut kennt das Problem: Wie kommt man nur zu sphärisch gewölbten, ansehnlichen, stabilen und leichten Kabinenhauben, Motorhauben, Radverkleidungen und Tragflächenrandbögen?

Man wälzt dicke Hersteller-Kataloge, sucht stundenlang auf den Ersatzteil-Seiten nach halbwegs passenden und für sein neuestes Projekt geeigneten Teilen.

Hält man dann nach 6 Monaten oder länger (!) das kostbare, nicht gerade preiswerte Ersatzteil in seinen Händen, stellt man meistens fest, daß es doch nicht so besonders zu seinem Modell paßt, das gute Stück wandert so wie viele seiner Vorgänger in den Modellbau-Fundus.

Schließlich suchte ich nach einer Möglichkeit, solche "Tiefziehteile" ohne großen

zeitlichen und finanziellen Aufwand selbst herzustellen.

Die Lösung ist einfacher als man glaubt, die meisten Modellbauer haben das benötigte Material und Werkzeug bereits im Haus:

Man heftet mit kleinen Nägeln den mit Übermaß zugeschnittenen Teil einer Pet-Flasche auf eine hölzerne Positiv-Form und schrumpft das Kunststoffteil mittels Heißluftpistole bis es an die Form völlig anliegt. (Spätestens jetzt bekommen alle, die sich aus der Schule gemerkt haben "Bei Wärme dehnt sich alles aus", große Kulleraugen...)

Ist das Pet-Material zu klein, kann man sein Werkstück auch aus 2 oder mehr Schalen mittels Sekundenkleber und einem dünnen Streifchen Kunststoff oder Sperrholz zusammensetzen.

Nach eventueller Lackierung und Montage am Modell steht das Eigenprodukt den im Fachhandel um teures Geld erhältlichen Polystyrol-Kabinenhauben und ABS-Motorhauben punkto Stabilität und Gewicht in nichts nach (siehe Fotos unten).

Die geeigneten Mineralwasser- und Limonadenflaschen (ihr trinkt doch nicht etwa nur Bier und Wein???) gibt es praktischerweise von klar bis zu den verschiedensten Blau- und Grüntönungen - wie die Kabinenhauben der fliegenden Vorbilder.

Einziger Arbeitsaufwand bleibt somit das Anfertigen der Positiv-Form aus einem geeigneten Holzklotz. Ich verwende dafür Abfallstücke vom Dachstuhlbau. Wenn man auf einer Baustelle oder bei einem Zimmermann danach fragt und erklärt, wofür man den "Abfall" braucht, bekommt man meist mehr, als man jemals verarbeiten kann.

Man beginnt mit dem Erstellen der Form, indem man sich Schablonen laut Bauplan anfertigt und zuerst den Holzklotz mit einer Säge grob zusägt. Mit Holzstemmeisen, Raspel, grobem und feinem Schleifpapier verleiht man dem Klotz schließlich seine endgültige Form (das geht natürlich nicht in einem Wohnzimmer, hier benötigt man schon einen Bastelkeller oder eine Hobbywerkstatt, wo man auch mal ordentlich "Mist" machen darf).

Wer sich die Positiv-Form zusammen mit den Bau-Unterlagen aufhebt hat damit quasi eine Art "Rückversicherung", das "Tiefziehen" eines neuen Bauteils nach einer Modellbeschädigung ist damit eine Angelegenheit von wenigen Minuten.

|

|

|

| Positiv-Formen aus Holz | Pet-Flaschen | Motorhaube anpassen |

|

|

|

| Motorhaube und Kabine BO-209 Monsun |

Kabinenhaube Zlin 526 |

Motorhaube,Kabinenhaube u. Radverkleidungen Robin |

Eine geringfügige Kielung bei Wasserschwimmern sorgt für eine gute Richtungsstabilität in der Gleitphase, zu starke Kielung hingegen erzeugt Spritzwasser, das in den Propellerkreis gelangt. Dadurch geht nicht nur Motorleistung verloren, es verursacht beim Startlauf des Modells unerwünschte Richtungsänderungen und kann sogar zu einem Überschlag führen.

L

Buchstabe L

Das Einkurven zum Landeanflug sollte großräumig und in ausreichender Entfernung erfolgen. Ein prüfender Blick auf die vorgesehene Landefläche stellt sicher, daß einem keine Menschen, Tiere oder gar Boote in die Quere kommen.

Nach einem möglichst geradlinigen Sinkflug wird in ca 2 Meter Höhe über der Wasseroberfläche die Flugbahn mit sanft dosiertem Höhenruderausschlag abgeflacht. Durch vorsichtiges Ziehen läßt man das Flugzeug langsamer werden und weiter auf ca einen halben Meter absinken. Das Aufsetzen erfolgt dann innerhalb der nächsten 10 - 20 Meter, bei der ersten Wasserberührung Höhenruder auf "neutral", um ein Springen des Modells zu verhindern.

Die richtige Aufsetzgeschwindigkeit wird man möglicherweise nicht gleich beim ersten Versuch "draufhaben", zu hohe Geschwindigkeit verursacht jedenfalls das unschöne Springen (mit Höhenruder und Zwischengas abfangen), zu langsame Geschwindigkeit einen Strömungsabriss mit meist "nassen Folgen".

M

Buchstabe M

Bei mehrmotorigen Wasserflugmodellen ohne Mittelmotor wird beim Manövrieren auf

dem Wasser das Seitenruder nicht unmittelbar vom Propellerstrahl angeströmt, das Modell

läßt sich dadurch extrem schlecht um die Hochachse steuern. Hier schafft man Abhilfe,

indem man für den linken und rechten Motor (Motoren) die Motordrehzahl getrennt regelt.

Voraussetzungen:

1.) Computersender mit mindestens 3 freien Linearmischern und einem Mixer-Schalter

2.) Empfängerseitig mindestens ein freier Kanal zum Anschluß eines 2. Drehzahlstellers

Programmierbeispiel auf Graupner MC-22 Sender (bei anderen Fabrikaten ist sinngemäß vorzugehen):

1. Schritt: Kanal 1 (linker Drehzahlsteller) wird mittels freiem Mixer über den

Mixer-Schalter mit Kanal 4 (Seitenruder) gemischt. Resultat:

Drehzahlabsenkung links bei Seitenruderausschlag links.

2. Schritt: Kanal 8 (oder ein anderer freier Kanal für den rechten Drehzahlsteller)

wird gleichfalls mittels freiem Mixer mit Kanal 4 (Seitenruder) gemischt und mit

dem gleichen Schalter zu- und weggeschaltet.

3. Schritt: Kanal 1 wird dauerhaft mit Kanal 8 gemischt (Mischanteil: 100%).

(Hinweis: Bei Schritt 1 und 2 ist der Seitenruderkanal "Master" und die beiden Motorkanäle sind "Slave" - bei Schritt 3 ist Kanal 1 "Master" und Kanal 8 "Slave".)

Mit dieser Konfiguration wird beim Manövrieren auf dem Wasser mit der Seitenruderfunktion

die Drehzahl auf der entsprechenden Seite mitgeregelt, wodurch man eine hoch

wirkungsvolle Seitensteuerung erhält.

Vor dem Abwassern wird der Mixer-Schalter umgelegt (nicht vergessen,

Knopf ins Taschentuch!) und man hat auf allen Stellern wieder gleiche

Drehzahl und ein entkoppeltes Seitenruder.

|

|

| Linearmixer 1 - 3 | Mixereinstellung Detail |

Diesen Profi-Tipp hat

beigesteuert, vielen Dank!

Die Programmierung der Drehzahlregelung auf einer Futaba FX-18 und FF-7 klappte inzwischen ebenfalls problemlos, Kollege Ulf aus dem RC-Wasserflieger-Forum beschreibt hier den Programmierablauf für eine Graupner MX-12.

Unser Wasserflugkollege Peter Theobald hat herausgefunden dass bei Multiplex-Systemen schon 2 freie Mischer und 1 Schalter zum Ab-/Einschalten der dynamischen Motorsteuerung reichen. Hier die von ihm verfassten Anleitungen für MPX Royal und Profi MC Sender:

1. Anleitung für die Royal Serie:

a) Menü Setup – Mixer definieren – zb. DiffMot1 und Diffmot2; Diffmot1/2 ist 1=Gas und 2=Seite; Gas=Ein, Seite=Mx1

b) Menü Setup – Zuordnung Schalter – z.B. Mix-1 mit P belegen. Damit wird die Kombination Seite und Motor mit Schalter P (oder einem anderen beliebigen Schalter) zu- oder abgeschaltet.

c) Menü Servo – Servo zuordnen – z. B. Servo 5 und Servo 6 mit DiffMot1 und Diffmot2

d) Abgleich der beiden Servos, z. B. als 3-Punkt-Kurve mit P1=-100%, P3=0% und P5=100%

Fertig!

2. Anleitung für die Profi MC 3030:

Hier hilft zunächst ein Blick ins Handbuch. Auf den Seiten 58 – 60 ist die Sache im Kapitel über die ZBV-Mischer exakt für ein Boot mit 2 Motoren beschrieben. Analog funktioniert das natürlich genauso für einen 2-Mot-Flieger.

a) Menü 3 – Zuordnen – ZBV-Mix – Definieren ZBV-Mix1 wird gesteuert von 1.Seite und 2. Gas. – analog ZBV-Mix2 definieren.

b) Menü3 – Zuordnen – Servo – auf Servo 5 liegt ZBV-Mix1 und auf Servo 6 liegt ZBV-Mix2.

c) Menü 1 - Einstellen Servo – Weg+Rev – Servo5 Anteil Seite -100% - schaltbar z.B. mit Schalter 3 – Anteil Gas -100% - Servo 6 analog – Anteil Seite + 100%-EIN – Anteil Gas -100% .

Fertig!

Programmieranleitung als Pdf-Dokument downloaden: Motormix.pdf (56 kB)

Bei "normalen" Modellkonfigurationen versteht man unter "Motorsturz" die geringfügige Neigung der Motorzugachse gegenüber der Modell-Längsachse, um ein ständiges Wegsteigen des Modells zu unterbinden. Eine völlig andere Situation ergibt sich hingegen bei Flugbooten und Amphibien: Der oder die Antriebsmotoren sind hier für gewöhnlich sehr hoch über der Modell-Längsachse angeordnet, dadurch entsteht eine Hebelwirkung, welche den Bug unter Wasser drücken und das Erlangen eines Gleitzustandes unmöglich machen würde. Abhilfe: Negativer Motorsturz (also Motorzugachse nach oben). Winkel von 5 Grad und mehr sind dabei keine Seltenheit.

P

Buchstabe P

Wenn man sich digitale Baupläne aus dem Internet lädt, ist man meistens mit folgendem Problem konfrontiert:

Wie bringt man den Plan aufs Papier, wenn man "nur" über einen A-4 Drucker verfügt?

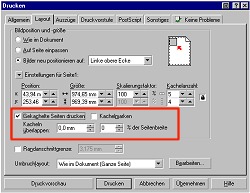

Corel Draw-Anwender sind hier fein aus dem Schneider: Corel Draw kann praktisch alle gängigen Grafik-Formate (selbstverständlich auch *.dxf und *.dwg Files) importieren und stellt eine geniale Druckfunktion bereit, mit der man Grafiken in Übergröße auf mehrere A-4 Blätter verteilt ausgeben kann.

Kurzanleitung: Neue, leere Seite öffnen, Plandatei importieren, im Druckdialog - Registerkarte "Layout" - die Funktion "Gekachelte Seiten drucken" aktivieren, für Originalabmessungen auf "Skalierungsfaktor 100%" achten und den Druckauftrag starten. Die so ausgedruckten Seiten lassen sich danach zu einem Bauplan in Originalgröße zusammensetzen.

|

|

| Corel Draw Druckoptionen | Druckvorschau (Reihen und Spalten) |

Q

Buchstabe Q

Die Querruderdifferenzierung dient zur Kompensation des bei Querrudereinsatz auftretenden, negativen Wendemoments. Dabei wird der Weg des Querruders, welches sich nach unten bewegt entsprechend reduziert. Die Querruderdifferenzierung sollte grundsätzlich bei allen Seglern eingesetzt werden aber auch bei Motormodellen erfüllt sie je nach Tragflächenprofil ihren Zweck.

Bei modernen Computer-Fernsteuerungen ist die Querruderdifferenzierung (natürlich nur für Systeme, bei denen pro Querruder ein Servo verwendet wird) bereits im Programm einstellbar. Wird ein Mischwert von 100% eingegeben, bewegt sich das nach unten fahrende Querruder nicht mehr. Dieser Zustand wird auch als Querruder-Split bezeichnet.

Verwendet man für beide Querruder ein Zentralservo oder besitzt man noch eine ältere Fernsteuerung, kann man eine differenzierte Anlenkung auf mechanischem Weg einstellen: Man wählt am Servoabtrieb bei Neutralstellung von der Servoachse versetzte Einhängepunkte oder befestigt die Ruderhörner an den Querrudern so, daß deren Einhängepunkte in der Neutralstellung einige Millimeter von der durch die Ruderachse verlaufenden Linie

versetzt sind (siehe Zeichnungen).

|

|

| Differenzierung am Servoabtrieb | Differenzierung am Ruderhorn |

Im Gegensatz zu den Autoren diverser Fachbücher und Fachzeitschriften bin ich nach wie vor der Ansicht, daß Querruderservos möglichst gut zugänglich und mit wenigen Handgriffen austauschbar sein sollen. Ein Einkleben der Servos mit Silikon, doppelseitigem Klebeband, Heißsiegelkleber oder gar mit Sekundenkleber kommt daher für mich nicht in Frage.

Meine Lösung sieht folgendermaßen aus: Eine rechteckige Servoschachtabdeckung aus 1 oder 2 mm Sperrholz dient zugleich als Servoträger auf welchem die Servos mittels aufgeleimten Hartholzklötzchen und Original-Servoschrauben befestigt werden. 2 aufgeleimte Sperrholzplättchen auf der einen Seite und eine einzige Schraube auf der Gegenseite halten diese Abdeckung inklusive Servo in Position.

|

|

| Servoabdeckung geöffnet | Servoabdeckung geschlossen |

R

Buchstabe R

Der Betrieb von Fernlenkmodellen mit Elektromotor ist auf öffentlichen Flächen (Grünflächen, Parks, Wasserflächen) grundsätzlich erlaubt, solange dadurch keine anderen Personen (z. B. Badegäste, Spaziergänger, Wanderer, etc.) behindert oder gefährdet werden und der Betrieb von Fernlenkmodellen nicht durch spezielle Hinweisschilder ausdrücklich untersagt wird. Die gesetzlichen Vorgaben (Kenntnisnachweis, Registrierung) sind einzuhalten. Bei Flugmodellen, die außerhalb von genehmigten Modellflugplätzen betrieben werden, gelten außerdem nachfolgende Gewichtsobergrenzen: Deutschland 5 Kg / Österreich 25 Kg.

Bei Betrieb auf privaten Flächen - dazu zählen die meisten Schotterteiche und Kiesgruben - ist das Einverständnis des Grundeigentümers einzuholen.

Gelegentlich bleibt es einem nicht erspart, ein liegengebliebenes oder abgestürztes Modell bergen zu müssen. Nach einem Absturz gibt es eigentlich nur noch die Bergung mittels Boot, dazu reicht ein einfaches 1 oder 2-Mann Schlauchboot mit Paddel.

Bei einem umgekippten oder "nur" liegengebliebenen Flugmodell gibt es eine Rettungsvariante, bei der man selbst nicht aufs oder ins Wasser muß:

Das (von den Schiffsmodellbauern abgekupferte ?) RC-Rettungssystem. Dieses besteht im Idealfall aus einem für optimale Manövrierfähigkeit mit Doppelschraubenantrieb und differenzierter Motordrehzahlsteuerung ausgestattetem Modellboot mit einer Gabel aus Depron oder Styro. Damit "gabelt" man das zu bergende Objekt auf und "bugsiert" es vorsichtig ans rettende Ufer.

Im Sommer bei Badetemperaturen leistet auch eine Luftmatratze gute Dienste bei der Modellbergung. Die zu schwimmende Strecke wird gern unterschätzt und das Zurückschwimmen mit einem vollgesoffenen Modell im Schlepptau ist wahrlich kein Vergnügen.

|

|

| Schlauchbootbergung nach Motorabsteller (1986) | "Ramborator" als RC-Rettungssystem (2017) |

S

Buchstabe S

Die Stufe bei Wasserschwimmern sollte bei ca 55 % der Gesamtlänge (von der Schwimmerspitze gemessen) vorgesehen werden. Als Höhe der Stufe wählt man ca 15-20 % ihrer Breite, weniger als 10 mm sollten es aber nicht sein.

Vieldiskutiertes Thema ist auch der Zusammenhang zwischen Lage der Schwimmerstufe und Modellschwerpunkt: Legt man die Stufe vor den Schwerpunkt, bewirkt man damit ein gutes Abwasserverhalten beim Start, bekommt aber dafür eine schlechte Längsstabilität.

Schwimmerstufe genau unter dem Modellschwerpunkt ist ein annehmbarer Kompromiß für einigermaßen gute Gesamteigenschaften. Die Schwimmerstufe hinter dem Schwerpunkt sorgt für gute Längsstabilität beim Gleiten, eine etwas längere Abwasserstrecke und wenig Neigung zum Springen beim Anwassern.

Die Distanzen, von denen hier die Rede ist, bewegen sich - je nach Modellgröße - zwischen 15 und 30 Millimetern. Besonderes Augenmerk sollte man auf eine scharfkantige Ausführung der Schwimmerstufe legen, auch eine leicht schräg nach hinten gezogene Kante ist vorteilhaft für ein möglichst frühes "Abreißen" der Wasserströmung.

Wer sich an den Selbstbau von Wasserschwimmern heranwagt, findet auf der Download-Seite mehrere geeignete Baupläne für Schwimmer in Styro-Bauweise und Holzbauweise.

Hier noch kurz eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die bei der Ausrüstung eines Flugmodells mit Schwimmern zu beachten sind:

| 1.) Erforderliche Eingangsleistung für den Wasserstart: mindestens 120 - 150 Watt pro Kg Modellgewicht (wobei man mit 150 W bei Bürstenmotoren im Direktantrieb auf der "sicheren Seite" liegt...) Mit Brushless-Antrieben und Getriebe-Systemen erzielt man durch den höheren Wirkungsgrad schon ab ca 120 W pro kg Modellgewicht sehr gute Ergebnisse. |

| 2.) Das Schwimmervolumen sollte das 1,5 bis 2-fache des Modellgewichts betragen |

| 3.) Schwimmerstufe bei ca 55 % der Gesamtlänge von der Schwimmerspitze, Stufenhöhe ca 15 - 20 % der Breite, weniger als 10 mm sind kritisch. Die hintere Schwimmergleitfläche soll um ca 7 - 9 Grad ansteigen. |

| 4.) Die Positionierung der Stufe 10 - 15 mm hinter dem Modellschwerpunkt ist ein idealer Kompromiß aus guter Längsstabilität beim Gleiten und nicht zu langer Abwasserstrecke. |

| 5.) Ausrichtung der Schwimmeroberkante parallel oder bis 0,5 Grad positiv zur Rumpflängsachse. |

| 6.) Laufflächen der Schwimmer mit nur geringer oder gar keiner Kielung ausführen (Spritzwasser!), auf scharfe Unterkanten - auch bei der Stufe - achten. |

| 7.) Ausrichtung der beiden Schwimmer genau parallel zueinander oder mit ganz geringer "Vorspur". |

| 8.) Abstand der beiden Schwimmer zueinander 1/5 - 1/6 der Modellspannweite. |

| 9.) Abstand zwischen Schwimmeroberkante und Propellerspitze mindestens 1,5 - 2 cm (Seitenansicht). |

| 10.) Die Schwimmerspitzen sollten einige cm hinaus über die Propellerebene nach vorne reichen. |

Wer sich auch den Plan selbst zeichnen möchte, der findet auf der Webseite von Dietmar Kühn alle wichtigen Punkte, die bei der Konstruktion zu beachten sind:

http://www.kdkuehn.de/modellwasserfliegen_bau-tipps.htm

Für moderne Computer-Fernlenkanlagen kein Thema, wer aber noch eine ältere Fernsteuerung ohne Servo-Reverse in Betrieb hat, der kann schon mal in die Situation kommen, die Drehrichtung eines Servos ändern zu müssen.

Wie ist nun vorzugehen ?

1. Servo zerlegen (und gut merken, wie es zusammengebaut war !).

2. Jetzt den Motor lokalisieren und die beiden Anschlußdrähte vertauschen.

3. Servo-Poti ausfindig machen und die beiden äußeren Anschlußdrähte vertauschen.

4. Servo wieder zusammenbauen.

6. Servo testen.

Hinweis: Bei manchen Servos sind die Motoranschlußdrähte mit der Platine verlötet. In diesem Fall muß man etwas tricksen und zwei zusätzliche Kabel anlöten. Auf jeden Fall müssen immer beim Poti und beim Motor die Anschlüsse vertauscht werden.

|

|

| Anschlüsse am Servomotor umpolen | Anschlüsse am Potentiometer umpolen |

In letzter Zeit gilt es als schick, seine Modelle mit Digital-Servos auszurüsten. In den Prospekten und Fachzeitschriften liest man von besserer Auflösung, höherem Drehmoment, exakterer Neutralstellung, höherer Stell- und Haltekraft. Der dadurch miterkaufte wesentlich höhere Preis wird allgemein stillschweigend hingenommen, man gönnt sich ja sonst nichts...

Hört sich alles ganz toll an, wenn da nicht dieser eine ganz große Nachteil wäre, den uns natürlich alle Werbebotschaften und Experten-Tests wohlwissend verschweigen:

Ein Digitalservo hat einen durchschnittlich 4-fach (!) höherern Stromverbrauch als ein gleichwertiges Analogservo (tja, kein Vorteil ohne Nachteil - wo hab ich das bloß schon mal gehört...). Wer diesem Umstand keine Beachtung schenkt und seine Empfänger-Stromquelle nicht entsprechend aufrüstet (was wiederum mit einem Gewichts-Nachteil verbunden ist), kann hier gewaltige Probleme bekommen.

Noch etwas anschaulicher für die Technik-Freaks: Bei 5 Digital-Servos müßte das Schalterkabel mit den Steckverbindungen der Stromversorgung eine verlustfreie Stromversorgung für mindstens 10 Ampere bis zum Empfänger ermöglichen, damit Digitalservos auch nur annähernd die vom Hersteller angegebene Leistung erbringen können.

Die Stellkraft und Stellgenauigkeit von guten Analogservos ist heutzutage mehr als ausreichend, mir ist keine modellbauerische Aufgabe bekannt, der solche Servos nicht gewachsen wären.

Welche Servos in meinen Modellen ihre Arbeit verrichten, und ob es sinnvoll ist, sein Geld für die oben erwähnten "Vorteile" auszugeben, bleibt nun der Phantasie des geneigten Lesers überlassen...

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung benötigen die Stützschwimmer eines Flugbootes keine Schwimmerstufe. Ihr einziger Zweck ist es, beim stehenden oder langsam fahrenden Modell die Tragflächenenden - solange an diesen noch keine Luftströmung anliegt - vom Wasser fernzuhalten. Sobald das Modell "auf Stufe" kommt, sind auch die Stützschwimmer frei und für ein erfolgreiches Abheben des Modells nicht weiter relevant.

Auf eine möglichst stromlinienförmige und leichte Bauweise der Schwimmkörper sollte dennoch geachtet werden.

Eine optimale Lösung wurde bereits von den Konstrukteuren der Catalina-Flugboote erdacht: Hier werden die Stützschwimmer nach dem Start hochgeklappt und übernehmen die Funktion der Tragflächenrandbögen.

U

Buchstabe U

Um den hartnäckigen Umweltaposteln endgültig den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist es ratsam, verbrennergetriebene Wasserflugmodelle nur noch auf eigenen, privaten Gewässern (gibt es die?) einzusetzen.

Die Umweltverträglichkeit elektrisch betriebener Modelle steht wohl außer Zweifel, trotzdem gibt es immer noch so manchen Jäger, Angler, selbsternannten Naturschützer, u.s.w., der behauptet, daß selbst der Schatten eines Modellflugzeuges Fische, im Schilf brütende Enten und sonstige im und am Wasser lebende Tiere verschreckt und ihren Lebensraum negativ beeinflußt.

Wer schon einmal z. B. eine Wildente auf dem Wasser starten und landen gesehen hat, weiß daß dabei mehr "Action" abläuft als bei einem Elektro-Wasserflugzeug

V

Buchstabe V

Darunter versteht man das langsame Fahren mit halb eingetauchten Schwimmern auf der Wasseroberfläche. Eine gute Manövrierbarkeit ist dabei nur mit einem Wasserruder möglich.

Auch in dieser Phase ist auf ausreichenden Abstand des Propellerkreises zur Wasseroberfläche zu achten.

W

Buchstabe W

Beim langsamen Fahren auf der Wasseroberfläche und auch am Beginn des Startlauf (Verdrängungsphase) unseres Modells reicht die Anströmung des Seitenruders nicht aus, um wirkungsvolle Richtungskorrekturen zu durchzuführen.

Abhilfe schafft man mit einem an das Seitenruder gekoppelten Wasserruder am Rumpf oder Schwimmerheck. Der geringfügig störende Einfluß während der Abhebephase ist unbestritten, wird aber angesichts der wesentlich besseren Manövrierfähigkeit von den meisten Modell-Piloten in Kauf genommen. Bei den Schwimmern sollte das Wasserruder möglichst nicht unter dem Schwimmkörper sondern an dessen Heckspiegel montiert werden.

Es hat sich übrigens bewährt, bei Modellflugzeugen nur einen Schwimmer mit einem Wasserruder auszurüsten.

Bei den manntragenden Vorbildern werden die Wasserruder üblicherweise mittels Seilzügen hochgezogen, sobald das Flugzeug "auf Stufe" ist. Der modelltechnische Nachbau einer derart aufwendigen Mechanik ist immer mit einer Gewichtszunahme verbunden und lohnt sich daher nur bei üppig motorisierten Scale-Modellen.

Z

Buchstabe Z

Als Mode-1 Flieger lege ich bei zweiachsgesteuerten Modellen das Seitenruder auf den rechten Knüppel (statt der standardmäßigen Querruderfunktion). Damit bleibt die Rechts-Links-Funktion am linken Knüppel (standardmäßige Seitenruderfunktion) "leer".

Nun habe ich mich schon sehr oft - speziell beim Startlauf von Wasserflugzeugen - dabei ertappt, wie ich reflexartig mit dem linken Knüppel das Modell auf Kurs halten oder überhaupt auf dem Wasser manövrieren möchte (und das Flugzeug reagiert auf diese Steuereingaben überhaupt nicht...).

Ein netter Kollege (es gibt Dinge, auf die würde man von selbst nie kommen und aus genau diesem Grund hat man eben nette Kollegen) hat mir dann schließlich den Tipp gegeben, diesen Reflex zu überlisten, indem ich ganz einfach die beiden Knüppel über einen Mixer miteinander kopple. Fazit: Funktioniert prima - bitte nachmachen!